Cosa è un Atlante biologico

L’atlante biologico è un metodo di rappresentazione cartografica della distribuzione, rilevata in un determinato periodo, di una singola specie o di una categoria sistematica, sia essa vegetale o animale (Fraissinet, 1995).

Lo studio della distribuzione della fauna e della flora in un determinato territorio attraverso l’uso della rappresentazione cartografica, soprattutto se realizzata usando una griglia composta da quadranti di uguale superficie, e conoscendo l’arco temporale in cui è stata effettuata la raccolta standardizzata dei dati su campo, consente una interessante serie di analisi: conoscenza degli areali delle specie; possibilità di identificare aree con maggiore ricchezza di specie, biodiversità, endemismi; comprendere i motivi ecologici alla base delle distribuzioni e poterne ipotizzare le dinamiche future; monitorare e analizzare gli andamenti; comparare la distribuzione della specie con le caratteristiche geografiche ed ecologiche del territorio in cui essa è presente. È anche possibile, ripetendo ciclicamente le rilevazioni a distanza di tempo, appurare eventuali variazioni nelle presenze e/o nelle distribuzioni, ed ipotizzarne le cause correlandole alle variazioni apportate al territorio stesso e/o agli ecosistemi dalle attività antropiche (Fraissinet, 1995; Gibbons et al., 2007).

Il metodo di campionamento e l’utilizzo di una griglia geometricamente precisa consentono anche elaborazioni ed analisi statistiche sulle distribuzioni.

L’atlante biologico rappresenta quindi una buona metodologia di ricerca per contribuire alla conoscenza delle distribuzioni animali e vegetali, delle modalità e dei tempi con i quali le specie occupano nuovi areali, nonché delle variazioni nella composizione in specie delle comunità biologiche in funzione dei cambiamenti che subisce il territorio, il clima, ecc. È quindi anche uno strumento di grande efficacia per valutare i processi di pianificazione territoriale impostati su di una corretta conoscenza degli ecosistemi, le politiche di conservazione della natura, la “misurazione” delle condizioni ecologiche e naturali di un territorio mediante indicatori ambientali. Le conoscenze acquisite, infatti, consentono di operare, ad una determinata scala territoriale, una corretta pianificazione del territorio attenta alla conservazione della natura, evitando o mitigando gli impatti ambientali.

L’atlante biologico fornisce anche la possibilità, con la ripetizione del progetto in periodi successivi e mantenendo inalterati i metodi, di effettuare confronti a distanza di tempo sulla situazione territoriale. La possibilità di confrontare ad intervalli temporali le distribuzioni faunistiche e floristiche, nonché i valori di densità e gli indici di comunità se rilevati, consente la comprensione delle cause ecologiche e antropiche in grado di alterare, modificare, indirizzare la distribuzione, ma anche la comparsa o la scomparsa, delle singole specie sul territorio o degli equilibri dinamici all’interno delle comunità.

Gli Atlanti ornitologici

Il primo Atlante biologico ad essere pubblicato è stato un atlante ornitologico, sebbene limitato ad una trentina di specie e ad una griglia cartografica costituita da quadranti di 25 chilometri di lato. Lo pubblicò Norris nel 1960 su Bird Study (Norris, 1960). Pochi anni dopo fu pubblicato, sempre nel Regno Unito, l’Atlante delle piante in Gran Bretagna e in Irlanda (Perring & Walters, 1962).

Da allora sono stati prodotti nel mondo numerosissimi atlanti su diversi taxa vegetali e animali. Tra questi ultimi la categoria sistematica più studiata è quella degli Uccelli. Gibbons e collaboratori nel 2007 contarono 411 atlanti ornitologici pubblicati in 50 paesi di tutto il mondo (Gibbons et al., 2007). Il motivo di ciò si spiega con la facilità di osservazione e semplicità di riconoscimento, in modo da poter coinvolgere anche gli appassionati di bird-watching e i cosiddetti ”citizen science”, e l’elevata sensibilità alle modificazioni dell’ambiente delle specie di questa classe animale, tanto che gli Uccelli sono comunemente considerati ottimi indicatori biologici.

L’Italia è il paese che ha pubblicato finora il maggior numero di atlanti ornitologici: 171 atlanti pubblicati o parzialmente pubblicati al 2016 (Fraissinet, 2017; 2021). In particolare, il nostro paese si distingue per un elevato numero di atlanti locali: regionali, provinciali, urbani, aree naturali protette, territori a valenza geografica.

Il nuovo Atlante degli uccelli nidificanti in Campania

Il primo Atlante degli uccelli nidificanti in Campania, pubblicato nel 1989, si riferisce al periodo 1983 – 1987 ed è stato il terzo atlante regionale ad essere pubblicato in Italia (Fraissinet e Kalby, 1989). Successivamente, nel 1999, è stato pubblicato anche l’Atlante degli uccelli svernanti in Campania, riferito al periodo compreso tra la stagione invernale 1989/90 e la stagione invernale 1994/1995 (Milone, 1999).

A distanza di 33 anni dal primo Atlante degli uccelli nidificanti si rende necessario e non più prorogabile ripetere la ricerca e realizzare quindi un nuovo Atlante degli uccelli nidificanti in Campania.

A tal fine l’ASOIM ha condotto uno studio preliminare di fattibilità per verificare la sussistenza delle condizioni per poterlo organizzare. Avuto un riscontro positivo ha deciso quindi di avviare il progetto dalla stagione riproduttiva del 2022, prevedendo una durata di cinque anni.

Logo del progetto

Organizzazione e metodi

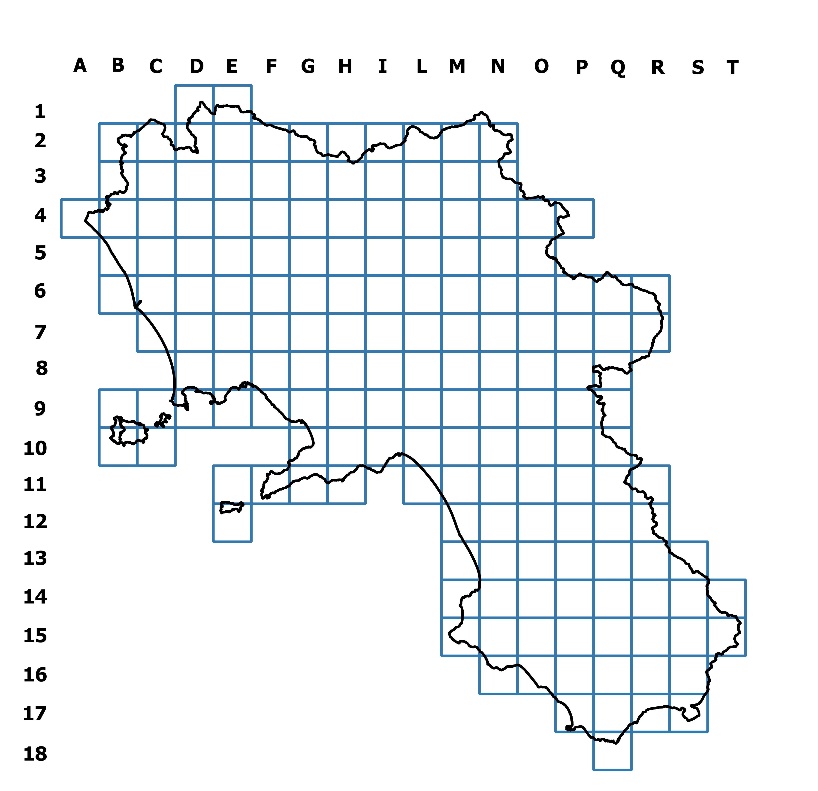

È stata predisposta una griglia di 168 quadranti che sarà utilizzata per la visualizzazione dei dati (Fig.1).

Fig. 1 – Griglia di quadranti UTM di 1 KM di lato sovrapposta al territorio della Regione Campania

Ciascun quadrante ha un codice alfanumerico: B6, C4, E9, P10, ecc.

Per l’individuazione dei singoli quadranti è stato predisposto un file .KML della griglia che, mediante il software Google Earth, consente di venire immediatamente a conoscenza di quale sia il quadrante in cui si sono effettuate le osservazioni, al fine di indicarlo correttamente nelle schede.

Per poter aprire la griglia .KML non è necessario aver scaricato sul proprio dispositivo Google Earth. È sufficiente scaricare il file della griglia (“Griglia Atlante Regionale ASOIM (Scarica la Griglia)”), andare sul sito web Google Earth web e seguire le istruzioni riportate nel foglio (Istruzioni)

Nelle schede è preferibile indicare le coordinate delle osservazioni nei formati “gradi decimali”, oppure “gradi, minuti, secondi”. Per es. le coordinate della sede ASOIM (sita in via Cavalli di Bronzo 95, San Giorgio a Cremano) sono: 40.828574°N-14.341008°E oppure 40°49’42″N-14°20’27″E. Se non sapete come trovare le coordinate su Google Earth web potete seguire questa guida.

Si è stabilito anche l’intervallo di tempo valido per la raccolta dei dati in campo: 15 marzo – 15 luglio, con l’eccezione per piciformi e strigiformi per il mese di febbraio, mese in cui sono particolarmente attivi nei rituali riproduttivi, incluso le diverse forme “sonore” di richiamo sessuale e difesa territoriale. Un’altra eccezione è rappresentata dal Rondone pallido e dal Lodolaio che nidificano a partire dall’estate e protraggono l’attività riproduttiva in autunno.

È stata predisposta anche una Scheda di rilevamento, in formato editabile .doc (.docx), molto semplice (All. 1). Cliccando di seguito è possibile scaricare il file compresso .zip da cui è possibile estrarre il file editabile della scheda: “All.1_Scheda_Atlante_2022_FT.docx“ (scarica l’archivio .zip contenente la scheda) , oppure è possibile scaricare la versione direttamente compilabile in PDF (scarica la scheda in formato .pdf).

L’allegato 2 invece contiene l’elenco delle specie nidificanti certe in Campania (scarica la chek-list).

Si utilizzeranno i criteri di rilevamento della nidificazione messi a punto dall’European Bird Census Council (EBCC) per la standardizzazione degli Atlanti ornitologici. Sono codificati in 16 categorie e ciascun codice sarà utilizzato per definite quanto osservato durante i rilevamenti

Nidificazione possibile

- specie osservata nella stagione riproduttiva in possibile habitat di nidificazione

- maschio in canto nella stagione riproduttiva

Nidificazione probabile

- coppia osservata nella stagione riproduttiva in possibile habitat di nidificazione

- comportamento territoriale espresso nello stesso posto per più giorni

- attività di corteggiamento

- visita al probabile nido

- comportamento ansioso o comunque agitato degli adulti

- evidenza di placca incubatrice in adulti esaminati in mano

Nidificazione certa

- attività di costruzione o scavo di nidi

- comportamento di distrazione

- nido utilizzato o abbandonato nella stagione riproduttiva in corso

- giovani da poco involati

- adulti che entrano o escono da un nido o in evidente attività di incubazione

- adulto con sacca fecale o con cibo per i giovani

- nido con uova

- nido con giovani visti o sentiti

Nella compilazione della scheda sarà quindi riportato uno di questi codici. È possibile inviare una scheda definitiva sulla località visitata qualora ci siano state più visite in periodo riproduttivo. In questo caso va riportata l’osservazione che comporta il codice più alto e per la data va scritto “visite ripetute” e l’anno.

Le schede vanno inviate entro il 31 ottobre all’indirizzo email info@asoim.org. Se non si è coinvolti in nidificazioni di Rondone pallido e Lodolaio è preferibile inviarle entro il 30 settembre.

Allo stesso indirizzo si possono inviare anche foto o registrazioni di versi e canti specificando sempre data, località, coordinate o quadrante individuato.

Si raccomanda di non riportare il codice “1” per le seguenti specie: Rondone comune, Rondone maggiore, Rondone pallido, Rondine, Balestruccio, Rondine montana, Rondine rossiccia, Topino. La loro capacità di volo è tale da poterli anche portare in un altro quadrante, diverso da quelli in cui hanno il nido, per la ricerca del cibo. Vanno quindi ricercati gli edifici, le pareti e altri habitat idonei alla loro nidificazione. Se il nido non viene osservato ma si nota un comportamento in zona idonea con animali che volano frequentemente in zona sfiorando ripetutamente determinati edifici o pareti si possono utilizzare i codici “4” o “6”.

Il progetto prevede risultati finali di tipo qualitativo, risultati cioè che riportino la distribuzione, in termini di presenza o assenza, delle singole specie sul territorio campano alla risoluzione dei quadranti UTM di 10 Km di lato. Per alcune specie però si intende ottenere delle stime sul numero di coppie nidificanti. Sono specie caratterizzate dalla facilità di conteggio. Esse sono: le specie degli ordini degli anseriformi, dei galliformi, dei gruiformi, dei podicipediformi, dei caradriformi, degli accipitriformi, dei coraciformi e dei falconiformi. A queste si aggiungono anche il Gracchio corallino e il Corvo imperiale. La scheda riporta una colonna per questo dato e va specificato se il conteggio si riferisce a individui (va scritto “i”) o a coppie (“cp”). Il conteggio non è obbligatorio e va riportato solo quando si è certi di non avere un grosso margine di errore.

Il periodo di rilevamento in campo è compreso nell’intervallo 15 marzo – 15 luglio. Per i piciformi e gli strigiformi valgono anche le osservazioni effettuate nel mese di febbraio, mese in cui sono particolarmente attivi nei rituali riproduttivi, incluso le diverse forme “sonore” di richiamo sessuale e difesa territoriale. Un’altra eccezione è rappresentata dal Rondone pallido e dal Lodolaio. Per la prima specie verranno considerate le osservazioni effettuate a partire dall’1 agosto e fino al 15 ottobre, per la seconda, il Lodolaio, verranno considerate le osservazioni effettuate a partire dal 15 maggio e fino al 15 luglio.

La citizen science

La “Citizen Science” è la partecipazione di cittadini in rete o in gruppi organizzati nelle attività di raccolta di dati e produzione di informazioni, attraverso misurazioni, stime, modelli, osservazioni, valutazioni, interpretazioni o elaborazioni, con l’obiettivo di ampliare la consapevolezza personale e la conoscenza scientifica della fenomenologia a cui sono connessi.

La realizzazione di un atlante ornitologico è una delle migliori occasioni per realizzare una esperienza di Citizen science. Tutti possono collaborare, anche semplicemente con una singola osservazione. Gli ornitologi non possono andare ovunque ed essere presenti 24 ore su 24 nelle varie località e quindi le segnalazioni dei cittadini appassionati che intendono collaborare sono molto gradite e preziose. I collaboratori da parte loro possono partecipare ad un progetto scientifico e seguirne l’evoluzione.

L’ASOIM quindi invita tutti gli appassionati di scienze naturali, siano essi riuniti in associazioni o gruppi o singoli, a collaborare visitando il sito www.asoim.org per scaricare la scheda di rilevamento e di chiedere l’scrizione alla mailing list per rimanere aggiornati scrivendo alla casella postale di posta elettronica info@asoim.org.

Si può collaborare recandosi ad effettuare osservazioni nei posti abituali ma anche nel proprio cortile di casa. Molto utili possono essere anche le segnalazioni di animali feriti e morti purché rinvenuti nel periodo riproduttivo su indicato. Per queste ultime è necessario inviare una email con il dato, la data e la località o le coordinate all’indirizzo email info@asoim.org.

Gli ornitologi dell’ASOIM effettueranno una validazione del dato e, se necessario, potranno chiedere maggiori dettagli per comprendere meglio i dati forniti.

Bibliografia

Fraissinet M.(red.), 1995 – Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti nella città di Napoli. Electa Napoli ed., Napoli.

Fraissinet M., 2017 – Gli Atlanti ornitologici in lingua italiana. Monografia n.15 dell’ ASOIM.

Fraissinet M. – Gli atlanti ornitologici in lingua italiana. Seconda edizione aggiornata al 31 marzo 2021. Edizione digitale. Monografia n.19 dell’ASOIM ISBN: 978-88-945472-1-4

Fraissinet M. e Kalby M. (red.), 1989 – Atlante degli uccelli nidificanti in Campania (1983-1987). Monografia n.1 dell’ASOIM, Regione Campania ed., Napoli.

Gibbons D., Donald P.F., Bauer H.G., Fornasari L. and Dawson I.K., 2007 – Mapping avian distributions: the evolution of bird atlases. Bird Study, 54: 324 – 334.

Milone M., 1999 – Atlante degli uccelli svernanti in Campania. Monografia n.6 dell’ASOIM.

Norris C.A., 1960. The breeding distribution of thirty bird species in 1952. Bird Study 7: 129–184

Perring F.H. & Walters S.M. (eds) 1962. Atlas of the British Flora. Thomas Nelson, London, for the Botanical Society of the British Isles.