Inizia dai gabbiani corsi il monitoraggio dell’avifauna marina in Campania

Con un accordo Arpac-Asoim, si avvia ufficialmente il monitoraggio degli uccelli marini in Campania, nell’ambito della marine strategy. La prima specie monitorata è il gabbiano corso. Intervista all’ornitologo Maurizio Fraissinet. Sparute colonie di gabbiani corsi nidificano nelle falesie più inaccessibili del Golfo di Napoli. È una presenza di grande valore naturalistico, perché ci troviamo nella provincia più densamente popolata d’Italia e questi uccelli marini, a differenza dei più comuni gabbiani reali, rifuggono del tutto la presenza dell’uomo (la foto è stata scattata dalla ricercatrice Danila Mastronardi sull’isola di Ischia). Arpa Campania e l’Associazione studi ornitologia Italia meridionale hanno di recente stipulato una convenzione per monitorare questa specie: è la prima campagna di monitoraggio di uccelli marini che viene condotta in Campania a livello istituzionale. «Si tratta di una specie vulnerabile», spiega Maurizio Fraissinet, presidente Asoim. «Il gabbiano corso, nome scientifico Ichthyaetus audouinii, non ama la vicinanza degli esseri umani, soprattutto durante il periodo della riproduzione. Alcune colonie erano presenti in Cilento, soprattutto nell’area di Punta Licosa, ma le restrizioni alla navigazione che vigono nell’Area protetta di Santa Maria di Castellabate vengono spesso ignorate, per cui al momento non si ha notizia della presenza di questo uccello in provincia di Salerno». Fraissinet, lei è stato presidente del Parco nazionale del Vesuvio e conosce bene l’ambiente naturalistico campano. Come può essere interpretata la presenza di questi uccelli nel Golfo di Napoli? «Il gabbiano corso è considerato un indicatore di salute dell’ambiente marino, proprio perché è, per così dire, più sensibile del suo cugino, il gabbiano reale, alle alterazioni operate dall’uomo. Il gabbiano reale, invece, viene osservato comunemente in volo sulle nostre città avendo imparato a convivere con la presenza umana, da cui del resto trae beneficio. Tutt’altra storia per l’Ichthyaetus audouinii, che sceglie, per nidificare, aree dove l’attività dell’uomo è meno invasiva. Nonostante il Golfo di Napoli sia un’area fortemente antropizzata, cioè molto abitata e modificata dall’uomo, ospita tuttavia dei tratti di costa rocciosa dove gli esseri umani non possono arrivare facilmente, neppure in barca. Qui troviamo le colonie di gabbiani corsi che nidificano, colonie che andremo a censire e a studiare». In base alle conoscenze attualmente disponibili, è possibile indicare come sta cambiando la presenza di questa specie di gabbiani sulle nostre acque? «Lo potremo asserire solo in base al monitoraggio istituzionale che parte ora. L’Asoim ha già condotto degli studi, ma è necessario che uno studio venga ripetuto costantemente nel tempo affinché si possa costruire un monitoraggio ambientale. Da diversi anni l’agenzia ambientale campana porta avanti attività nell’ambito della “marine strategy” prevista dalla direttiva europea 2008/56/CE. Lo studio degli uccelli marini è senza dubbio parte di una marine strategy completa, e in questo senso la collaborazione di ornitologi si è resa indispensabile per Arpac, che fornirà, tra l’altro, supporto logistico a questo progetto, grazie alla flotta di cui si è da tempo dotata: una scelta, quest’ultima, che si è dimostrata lungimirante. Al momento, possiamo senz’altro affermare che la presenza di gabbiani corsi nel Golfo di Napoli è un segnale positivo per lo stato di salute degli ecosistemi marini». Ci può sinteticamente descrivere in cosa consistono le attività che verranno portate avanti nell’ambito di questa convenzione? «È bene ricordare che la scelta della specie da studiare proviene da un’indicazione del ministero dell’Ambiente e di Ispra. Tra i compiti da portare avanti, c’è senz’altro l’identificazione completa delle aree dove il gabbiano corso nidifica in Campania. Inoltre c’è da seguire l’andamento demografico di questa specie nella regione: banalmente, occorre conteggiarne gli esemplari e verificare come varia questo numero nel tempo. Verrà valutato anche il successo riproduttivo e la mortalità. Può sembrare una pura curiosità scientifica, invece da questi dati si può intuire, per dirla in breve, se il nostro mare è malato». Luigi Mosca – Arpa (Agenzia Regionale Protezione Ambientale) Campania Articolo da: AmbienteInforma – Notiziario del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA) Foto Copyright: Danila Mastronardi – ASOIM

Trekking nel bosco della Reggia di Portici per scoprire i canti degli uccelli

Cari amici di seguito il programma dell’evento dell’8 aprile a cui l’ASOIM ha aderito Io aggiungo che si potranno visitare luoghi molto belli difficilmente visitabili in altri momenti dell’anno Un cordiale saluto Maurizio Fraissinet DOMENICA 8 APRILE TREKKING NEL BOSCO DELLA REGGIA DI PORTICI PER SCOPRIRE I CANTI DEGLI UCCELLI Una domenica speciale nel Bosco del Sito Reale di Portici, immersi nella natura e nei suoi spazi, tra i suoi suoni e i suoi silenzi. Camminare in un bosco, fermarsi ogni tanto, ascoltare i canti degli uccelli che lo popolano in primavera. Accorgersi che il bosco non è silenzioso, ma, al contrario, è un luogo dove ogni giorno si esibiscono cantori e si ascoltano note e melodie. Sarà questa l’esperienza che si vivrà passeggiando nel Parco Gussone della Reggia di Portici, in compagnia degli ornitologi dell’Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale – ASOIM – onlus. Durante la passeggiata ci saranno brevi soste nel bosco per ascoltare i canti, imparando a riconoscere le varie specie forestali presenti. Invitiamo tutti a condividere un’esperienza carica di emozioni. È consigliabile munirsi di binocolo. 09:45 – appuntamento presso la biglietteria dei Musei, via Università 100 Portici (Na) Registrazione dei partecipanti e inizio dell’attività. Contributo organizzativo: 8,00 euro Ridotto: 4 euro (6 – 12 anni) Gratuito under 6 PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 081 2532016 (lun-ven 9,30-13,30) / prenotazioni@centromusa.it L’EVENTO SARÀ EFFETTUATO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI COME RAGGIUNGERCI In treno: circumvesuviana fermata Portici-via Libertà o FS fermata Portici-Ercolano In auto: parcheggio interno gratuito

Richiesta di esclusione del Moriglione dal Calendario Venatorio Campano

Tra le specie di anatre cacciabili presenti nel Calendario Venatorio della Campania figura anche il Moriglione (Aythya ferina). La specie è inserita negli allegati II/1, III/2 della Direttiva Uccelli; nell’allegato III della Convenzione di Berna e nell’allegato II della Convenzione di Bonn. E’ classificata SPEC 1 da BirdLife International. SPEC 1 vuol dire: “specie il cui stato critico di minaccia è globale e riguarda quindi la specie in tutto il suo areale planetario.” In Europa le ultime stimano riferiscono di 198.000 – 250.000 coppie nidificanti ed una popolazione svernante di 510.000 – 1.140.000 individui, con un trend in decremento sia per la popolazione riproduttiva che per quella invernale (BirdLife International, 2017). In Italia è stimata una popolazione di 150 – 200 coppie nidificanti, in decremento, e una popolazione di 25.488 – 37.173 individui svernanti, anch’essa in decremento (BirdLife International, 2017). La situazione popolazionistica italiana è valutata complessivamente “cattiva” sulla base delle linee guida comunitarie di valutazione dello status conservazionistico delle specie e degli habitat, il Favourable Reference Value (Gustin et al., 2016). In Campania, per il periodo 2006 – 2018, si stima una media annua di 478 individui con un decremento costante nel corso degli anni sia nel numero degli individui svernanti sia in quello delle località. La figura 1 riporta l’andamento del numero di individui osservati a gennaio in Campania dal 2006 al 2018. Forte preoccupazione desta proprio il dato del 2018 con solo 316 individui e 8 località, queste ultime ridotte del 50% rispetto al 2006. Nel volume “Il monitoraggio degli uccelli acquatici in Campania 2006 – 2017”, 16° monografia dell’ASOIM (Fraissinet, 2017) si è operata anche un’analisi statistica sull’andamento della specie utilizzando il metodo TRIM. Il risultato è stato la conferma del decremento (Figura 2). La situazione è preoccupante perché il fenomeno ha dimensione europea e le cause del declino nei quartieri invernali sono molteplici, le più impattanti risultano essere il prelievo venatorio e il cambiamento delle precipitazioni e quindi dei livelli dell’acqua nei corpi idrici, in seguito al cambiamento climatico. Nei luoghi di nidificazione si ipotizza anche una causa legata alla maggiore mortalità degli individui di sesso femminile. La situazione desta non poche preoccupazioni e si ritiene pertanto necessaria l’esclusione della specie dal calendario venatorio regionale per motivi prudenziali stante l’evidente calo numerico delle popolazioni e l’estinzione nel 50% delle località in cui era presente poco più di un decennio fa. L’ASOIM, associazione riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 con decreto dirigenziale n. 296 del 2. 12.2014, iscritta nello schedario dell’Anagrafe Nazionale Ricerche del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il codice 53177CYG e riconosciuta Associazione di rilevante interesse culturale dalla Regione Campania ai sensi della L.R. n.49 del 1985, in conseguenza di quanto affermato in precedenza inoltra formale richiesta di esclusione della specie dal calendario venatorio regionale. Il Presidente Prof. Maurizio Fraissinet

Darwin e l’ornitologia. Gli uccelli da ispiratori a testimoni delle teorie evoluzioniste

Domenica prossima, 18 febbraio, non perdere l’appuntamento alle ore 12:00 in compagnia di Maurizio Fraissinet – Ornitologo e Presidente dell’Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale A.S.O.I.M, che vi porterà alla scoperta del ruolo fondamentale avuto dalla classe degli Uccelli nell’elaborazione delle teorie Darwiniste in “Darwin e l’ornitologia. Gli uccelli da ispiratori a testimoni delle teorie evoluzioniste”. Due specie di uccelli apparentemente molto diverse e invece vicine geneticamente: l’Avvoltoio Papa, del Nuovo Mondo, e la Cicogna bianca. Recenti ricerche, basate sulla tecnica dell’ibridazione del DNA, hanno messo in evidenza una vicinanza genetica tra gli avvoltoi del Nuovo Mondo e le cicogne. L’aspetto così simile agli avvoltoi europei, africani ed asiatici è dovuto al fenomeno della “convergenza evolutiva”. Un fenomeno evolutivo per cui animali anche lontani geneticamente, che però frequentano lo stesso ambiente, vengono selezionati in modo da avere forme simili. Sono quelle forme infatti le uniche adatte a sopravvivere in un determinato contesto ambientale e pertanto selezionate. Charles Robert Darwin: il naturalista che rivoluzionò la storia della scienze naturali. Anche a Città della Scienza celebriamo la “Darwin week”, la settimana dedicata al ricordo della vita, delle opere, delle scoperte scientifiche, delle osservazioni e delle teorie elaborate dal famoso scienziato inglese. Tantissimi i laboratori, le dimostrazioni, i giochi, le attività e i science show sul tema “Darwin e l’evoluzione” vi aspettano! Occhio al programma! Il programma completo dell’evento lo trovate qui: BUON COMPLEANNO, SIG. DARWIN! – DAL 14 AL 18 FEBBRAIO 2018

Il Monitoraggio degli uccelli acquatici svernanti in Campania nel gennaio 2018

Brevi considerazioni Anche quest’anno abbiamo portato a termine il monitoraggio degli uccelli acquatici svernanti in Campania. Era un anno particolare perché veniva subito dopo la pubblicazione della nostra sedicesima monografia dedicata proprio al monitoraggio degli uccelli acquatici svernanti in Campania dal 2006 al 2017, e pertanto era per noi una specie di prova del 9. Avremmo avuto voglia di continuare? Avremmo conservato inalterata la passione e l’entusiasmo? La risposta si limita in due lettere: Sì. E ancora una volta i numeri e i dati lo stanno a dimostrare. Abbiamo visitato 35 località distribuite in tutte le province, abbiamo osservato 21396 esemplari appartenenti a 47 specie diverse, abbiamo coinvolto 36 persone che sono uscite sul campo e si sono divertite. Abbiamo organizzato anche quest’anno la contemporanea, giunta alla quinta edizione, che ci ha permesso di censire in contemporanea 21 località della provincia di Caserta, Benevento e il Lago Patria, coinvolgendo 30 persone. Abbiamo osservato quel giorno 16194 esemplari. Un bilancio quindi assolutamente positivo anche quest’anno. E ora una breve analisi dei dati comparandoli con quelli degli anni precedenti. In primo luogo si confermano gli svernamenti già osservati lo scorso anno di Falco pescatore e Gru. Interessante anche l’osservazione dei due Gambecchi nani, mai osservati prima nel periodo dei censimenti IWC. Per diverse specie di anatre e per la Folaga il dato di quest’anno è inferiore alla media, fanno eccezione Volpoca, Fischione, Codone, Mestolone e Moretta tabaccata. Va detto che la giornata del 13 gennaio è stata molto ventilata (un vento freddo) che potrebbe aver indotto molte anatre e folaghe a restare nel fitto del canneto. Non è da escludere però che il calo di quest’anno, guardando i grafici, potrebbe rientrare in un fenomeno di ciclicità delle popolazioni come già ipotizzato anche da Stefano Giustino nell’appendice alla monografia già citata. Continua inoltre il calo del Moriglione, una specie per la quale la nostra Associazione sta conducendo una campagna in Regione Campania per la sospensione dell’attività venatoria. Un calo vistoso lo manifestano anche Cormorano e Gabbiano reale. Per il primo va detto che manca all’appello un dormitorio importante; per il secondo, oltre alle condizioni di vento del 13 gennaio che potrebbero averlo spostato in zone meno ventilate dell’entroterra e non rientranti nei censimenti delle zone umide, va anche aggiunto che quest’anno non abbiamo avuto modo di coprire dei tratti di litorale. Numeri discreti li hanno fatti registrare invece l’Airone bianco maggiore, e anche in questo caso sembra verificarsi un fenomeno ciclico con questo come anno di picco, l’Airone cenerino, lo Svasso piccolo, con questa specie che ha manifestato anche un picco nel numero di località in cui è stata osservata, ben 9. Davvero notevole inoltre il numero delle Pavoncelle che hanno svernato alle Soglitelle. Le Pavoncelle hanno portato con loro, come spesso accade, anche tanti Pivieri dorati. Il numero per questa specie, a IWC concluso, sembra essere anche più alto, probabilmente altri esemplari in movimento dispersivo o migratorio si sono aggregati in questi giorni. Non li possiamo considerare svernanti perché non hanno sostato per più giorni alle Soglitelle come invece hanno fatto gli esemplari che noi abbiamo conteggiato. Download ASOIM Censimenti Gennaio 2018 in formato PDF A questo punto mi rimane solo di fare i ringraziamenti a tutti coloro che hanno collaborato vecchi e nuovi. E’ stato un piacere stare insieme sul campo e godere della bellezza della natura, speriamo di poterlo fare ancora in altre occasioni nel corso dell’anno. Grazie e buon BW a tutti Il Presidente dell’ASOIM Maurizio Fraissinet Partecipanti: Giuseppe Albano, Mario Azzué, Beatrice Bigu, Leandro Buongiovanni, Annamaria Cafiero, Camillo Campolongo, Mario Caniglia, Paola Conti, Giuseppe Di Martino, Anna Digilio, Lucio Dinacci, Bruno Dovere, Diego Errico, Elio Esse, Giuseppe Farace, Maurizio Fraissinet, Silvana Grimaldi, Raffaele Imondi, Claudio Labriola, Patricia Loffredo, Alessio Mancini, Vincenzo Mancini, Sabrina Marsala, Danila Mastronardi, Alessandro Motta, Gianluca Nunziata Rega, Ivan Pagano, Stefano Piciocchi, Alfonso Maria Piromallo, Rita Punzo, Sarah Rizzo, Mimmo Romano, Pasquale Suero, Filippo Tatino, Costantino Tedeschi, Alessio Usai Totale: 36

Contemporanea del 13 gennaio 2018 – Risultati e Considerazioni

Cari amici, si è svolta anche quest’anno la nostra “Contemporanea“. E’ stata la quinta e sta diventando quindi un appuntamento fisso che incontra il gradimento di tante persone. Anche le locandine di Claudio Labriola stanno diventando un qualcosa da collezionare. I dati sono completi e possiamo quindi compararli con quelli dell’anno precedente. Quest’anno hanno partecipato 30 persone, un buon numero, furono 23 lo scorso anno. Quello che forse è stato meno positivo è stata la disuguaglianza nella distribuzione, con le località matesine molto gettonate e quelle del litorale domitio e sannite con meno persone. L’anno scorso non fu così, ma comunque ciò ci deve indurre a lavorare per un maggiore coinvolgimento di altre persone, anche nuove e alle prime armi, per le varie località. Le località visitate sono state 21, furono 18 lo scorso anno. Un’analisi complessiva dei dati delle singole località mostrerebbe complessivamente un calo di presenze, a fronte di una biodiversità che sembrerebbe essere inalterata, con qualche eccezione per il Lago di Falciano e il Lago Matese. Va detto anche che in quel giorno c’è stato un forte vento freddo che deve aver condizionato la visibilità di diverse specie, con animali che probabilmente hanno preferito restare nei canneti e non mostrarsi. 48 sono state le specie di uccelli acquatici osservate, furono 47 lo scorso anno, con qualche novità rispetto all’ultima edizione. Le più interessanti, a mio giudizio, sono risultate il Falco pescatore e il Gambecchio nano. Tutti Voi potrete trarre le considerazioni sulle quantità complessive e il confronto con i dati dell’edizione precedente. A me sono venute le seguenti considerazioni. Sul dato complessivo, quello che sembrava un calo della Folaga in realtà sembra non essersi verificato, mentre al contrario, con l’eccezione di Mestolone, Germano reale e Moretta tabaccata, c’è stato per diverse specie di anatre. Si vada a vedere il dato dell’Alzavola. Dato che diviene ancor più marcato se si va a vedere il risultato regionale finale, cosa che pubblicheremo a breve. Notevole il dato della Poiana, davvero numerosa e onnipresente, anche se non rientra nel novero delle specie acquatiche. Si conferma lo svernamento di due Gru alle Soglitelle, come avvenne anche lo scorso anno. Alcuni valori riportati, è il caso ad esempio, del Piviere dorato, ma non solo, sono inferiori a quelli reali. I dati finali però saranno più vicini alla realtà perché, come facciamo sempre, abbiamo visitato più volte le località interessanti e abbiamo acquisito più dati sia numerici che di specie, che sono sfuggite al censimento del 13 gennaio. Facciamo questo ogni anno perché vogliamo che il monitoraggio sia quanto più preciso possibile e l’organizzazione dell’ASOIM, con l’entusiasmo dei suoi soci, lo consente. Quello che i dati non possono dire però è il divertimento, la passione, il piacere di stare insieme e di contribuire a un progetto che, anno dopo anno, si arricchisce sempre di più. Nella galleria di immagini riportata qui sotto tante foto dei bei momenti trascorsi in natura, altre foto le trovate sulla nostra pagina Facebook. Grazie a tutti Il Presidente Maurizio Fraissinet [envira-gallery id=”1764″]

Contemporanea del 13 gennaio 2018 e altre località da monitorare per gli uccelli acquatici svernanti

Cari amici, il monitoraggio contemporaneo degli uccelli acquatici svernanti nelle zone umide casertane, beneventane e Lago Patria si terrà quest’anno il 13 gennaio 2018. Le località e i capi squadra per la contemporanea da contattare per chi vuole aggregarsi sono riportati di seguito: Lago Matese, Lago Gallo, Lago Letino (se c’è tempo) e le Mortine – Maurizio Fraissinet Invaso di Presenzano, Torcino, Lago di Capriati, Le Mortine – Danila Mastronardi, Elio Esse Variconi, Soglitelle – Alessio Usai; e Mimmo Romano Foce Savone, Foce Agnena, Foce Regi Lagni, Lago Patria – Alessandro Motta, Filippo Tatino Cave di Castelvolturno, canale Agnena, Depuratore Regi Lagni, Lago di Falciano – Bruno Dovere Invaso di Campolattaro – Vincenzo Mancini, Camillo Campolongo Lago Telese, Torrente Grassano – Silvana Grimaldi Vigna della Corte, Oasi LIPU confluenza Torrente Serretelle – Fiume Calore – Camillo Campolongo, Costantino D’Antonio Abbiamo ancora da coprire Le Salicelle, se c’è qualcuno, dotato di cannocchiale che si fa avanti è il benvenuto Le Mortine, Le Salicelle, e qualche zona più o meno vicina al Lago Patria ospitano dormitori di Cormorano per cui vanno fatti anche di pomeriggio o si deve ritornare (anche in un altro giorno) per contare i Cormorani al Dormitorio Alcune località sono già affollate per cui potrebbe rendersi necessario ricorrere a più auto. Le altre località della Campania che si dovrà visitare sono riportate di seguito, anche qui chi vuole aggregarsi è il benvenuto Provincia di Avellino Invaso di Conza, Lago del Dragone Provincia di Napoli Lago Grande degli Astroni, Lago d’Averno, Lago Fusaro, Lago Lucrino, Lago Miseno, Acqua Morta, Foce Sarno, Porto del Granatello, Litorale di Bagnoli, Litorale di San Giovanni a Teduccio e Vigliena, Agnano, Lungomare di Napoli, Lufrano Provincia di Salerno Oasi WWF di Serre – Persano, Pantani di Hera Argiva, Foce del Picentino, Foce Tusciano, Foce Sele, Longola, Foce Alento, Stagno di Velina Maurizio Fraissinet

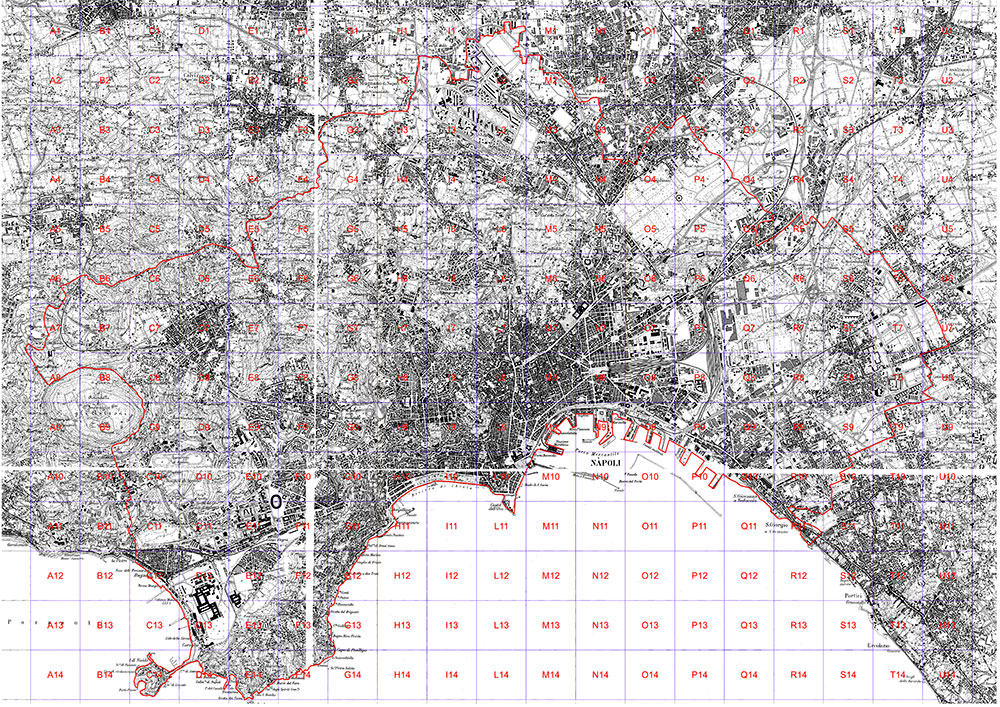

al via la stagione dei rilevamenti invernali (2017/2018) per il terzo progetto atlante degli uccelli nidificanti e svernanti nella città di Napoli

L’1 dicembre 2017 iniziano i rilevamenti sul campo della stagione dello svernamento per il terzo progetto Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti nella città di Napoli. Termineranno il 28 febbraio 2018. E’ il penultimo e si rende necessario quindi uno sforzo per ridurre ulteriormente il numero di quadranti ancora non coperti o coperti solo parzialmente. In tutto sono 54 quadranti. Si riporta l’elenco con le zone a cui si fa riferimento. Si allega il download della figura con la mappa della città e il reticolo di quadranti sovrapposto per capire di cosa stiamo parlando e come raggiungerli. Download Mappa Atlante Urbano formato PDF – Download Mappa Atlante Urbano formato compresso ZIP – Tutta la fascia nord della città con Scampia, Secondigliano e Piscinola: H3, H4, I2, I3, I4, L1, L2, L3, M2, M3, M4, N3, N4 – Ex Ospedale psichiatrico Bianchi N5 – Posillipo G10, G11,G12, F11, F12, E10, E11, E13 – Ex Italsider D12, D13, E12 – Soccavo F8, F9, G8 – Tutta la fascia a nord-est A6, A7, A8, B6, B7, B8, C6, C7, D6, D7, D8, D9, E5, E6, E7, F5, F6 – Zona portuale N9, N10, 09, 010, P10 – Quadranti sparsi N6, N7,N8, P5 I dati vanno inviati al curatore del progetto – prof. Maurizio Fraissinet – o su info@asoim.org Download Mappa Atlante Urbano formato PDF – Download Mappa Atlante Urbano formato compresso ZIP

Terzo Atlante degli Uccelli Nidificanti e Svernanti della città di Napoli

IL TERZO ATLANTE DEGLI UCCELLI NIDIFICANTI E SVERNANTI DELL CITTA’ DI NAPOLI. RISULTATI PRELIMINARI AD UN ANNO DALLA CONCLUSIONE Maurizio Fraissinet1,2, Silvia Capasso2,Luciano Bosso1 e Danilo Russo1 1Wildlife Research Group, Dipartimento di Agraria, Università Federico II di Napoli,Via Università 100, 80055 Portici (NA); 2ASOIM onlus, via cavalli di bronzo 95, 80046 San Giorgio a Cremano (NA) Introduzione Il metodo dell’atlante per lo studio dell’avifauna di un territorio, con la realizzazione quindi di mappe distributive delle singole specie mediante l’occupazione o meno dei quadranti di una griglia di riferimento, rappresenta un ottimo strumento di indagine, che tra le tante opportunità ha anche quella della validità del confronto tra mappe di diversi periodi se rimangono inalterate le metodologie di campionamento e utilizzo della griglia. Registrare l’evoluzione della distribuzione di una specie in un territorio a distanza di tempo, disponendo di mappe basate su griglie identiche, rappresenta una grossa opportunità per lo studio dell’ecologia della specie nel territorio oggetto di ricerca, correlandola con le trasformazioni che il territorio ha subito nel tempo, trasformazioni anch’esse restituite sulla griglia di base (Fraissinet, 2017; Gibbons et al., 2007). (cliccare sull’immagine sotto per il download del Poster) Un lavoro di questo genere può restituire informazioni molto interessanti se si opera su di un territorio urbanizzato, quale è quello di una grande città, perché per definizione tali territori sono soggetti a rapide trasformazioni, e pertanto gli intervalli di tempo utilizzati tra un atlante e un altro, in genere una decina di anni, sono sufficienti a rimarcare le grandi trasformazioni e verificare in che modo le specie di uccelli selvatici hanno reagito ad esse. Il terzo Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti nella città di Napoli, realizzato ad una decina di anni dal secondo (Fraissinet, 2006) e ad una ventina dal primo (Fraissinet, 1995) consentirà interessanti spunti di analisi dell’evoluzione delle specie selvatiche che frequentano la città A distanza di un anno dal termine dei rilevamenti sul campo per il periodo riproduttivo, con una copertura che ha raggiunto il 90% dei quadranti, e a due anni dal termine dei rilevamenti sul campo per lo svernamento, con una copertura del 73,5%, è parso opportuno presentare i risultati preliminari con l’evoluzione della distribuzione di alcune specie che mostrano modifiche consistenti rispetto alle precedenti ricerche. Area di studio La città di Napoli (compresa tra 40°47’ e 40°54’ Nord e tra 14°07’ e 14°21’ Est) è adagiata ad anfiteatro per circa 8 chilometri sul margine nord-orientale di uno dei golfi più grandi del versante tirrenico italiano. Occupa una superficie di 117,27 chilometri quadrati, abitati da una popolazione residente al 31 dicembre 2016 di 970.185 abitanti (34.315 abitanti in meno rispetto al 2001), per una densità di 8273 abitanti per chilometro quadrato. L’altimetria varia dagli 0 ai 457 metri sul livello del mare dei Camaldoli. Ricade nella zona bioclimatica a clima meso-mediterraneo accentuato (La Valva e De Natale, 1993-94). I valori climatici degli ultimi 30 anni rivelati nella stazione meteo dell’aeroporto di Capodichino (sito dentro la città) riportano gennaio e febbraio quali mesi più freddi con una media di 4° C di minima e luglio e agosto quali mesi più caldi, con una media, rispettivamente, di 29° e 30° C (Fig.1); il mese con i valori medi minimi di precipitazione è luglio con 24 mm, mentre i più piovosi sono quelli autunnali di ottobre (130 mm), novembre (il più piovoso con 162 mm) e dicembre (121 mm) (Fig.2). Dal punto di vista vegetazionale l’area urbana napoletana ricade interamente nella Fascia mediterranea (Orizzonte submediterraneo delle sclerofille sempreverdi) (Pignatti, 1979; La Valva et al., 1985). Metodi Per il metodo di rilevamento dei dati sul campo e la predisposizione della griglia cartografica si è operato in modo da essere il più possibile coincidenti con i metodi utilizzati nelle precedenti ricerche, al fine di rendere comparabili i dati. Il territorio cittadino è stato suddiviso in 142 quadranti di un chilometro di lato per la distribuzione delle specie nidificanti e in 146 quadranti di un chilometro di lato per la distribuzione delle specie svernanti. I quadranti sono ricavati dal sistema UTM. La differenza nel numero dei quadranti tra le due stagioni di rilevamento si spiega con il fatto che per lo svernamento sono stati presi in considerazione anche alcuni quadranti costieri della zona del porto nei quali, per le caratteristiche ambientali del sito, avviene il regolare svernamento ma non la riproduzione. I quadranti che contengono al loro interno frazioni molto ridotte del territorio comunale non sono stati presi in considerazione e accorpati ai quadranti limitrofi. L’archiviazione e la mappatura dei dati sono realizzate mediante l’utilizzo di software GIS, in modo da consentire anche successive elaborazioni ed analisi ambientali. La dimensione dei quadranti – 1 Km di lato – è in linea con gli indirizzi dettati dal Gruppo di Lavoro “Atlanti ornitologici urbani italiani” per una città delle dimensioni di Napoli (Dinetti et al., 1995; Dinetti et al., 1996; Dinetti e Fraissinet, 1998; Dinetti e Fraissinet, 2001). La ricerca è iniziata nella stagione primaverile del 2014 e terminerà in quella del 2018 per i nidificanti; mentre è iniziata nell’inverno 2014/2015 e terminerà nell’inverno 2018/2019 per gli svernanti. Il periodo di rilevamento per la stagione invernale è stato dall’1 dicembre al 28 febbraio e quello di rilevamento per la stagione riproduttiva dal 15 marzo al 15 luglio. I criteri di rilevamento della nidificazione sono stati quelli delle 16 categorie di rilevamento messe a punto dall’European Bird Census Council (EBCC) per la standardizzazione degli Atlanti ornitologici. Per lo svernamento si è fatto riferimento alla sola presenza/assenza. Per alcune specie si è effettuato anche un conteggio assoluto degli esemplari in periodo invernale e delle coppie in periodo riproduttivo. Lo si è fatto per quelle specie che per dimensioni e numeri poco elevati si prestavano ad un conteggio alquanto preciso: Germano reale, Tuffetto, Svasso maggiore, Svasso piccolo, Cormorano, Sula, Airone cenerino, Airone guardabuoi, Sparviere, Poiana, Aquila minore, Gheppio, Falco pellegrino, Gallinella d’acqua, Folaga, Beccapesci, Martin pescatore, Corvo imperiale. Il rilevamento dei dati è avvenuto mediante osservazione diretta sul campo,

15 Monografia ASOIM – Gli Atlanti ornitologici in lingua italiana

Gli atlanti biologici sono un metodo di rappresentazione cartografica della distribuzione, rilevata in un determinato periodo, di una singola specie o di una categoria sistematica, sia essa vegetale o animale. Lo studio della distribuzione della fauna e della flora in un determinato territorio attraverso l’uso della rappresentazione cartografica, soprattutto se realizzata usando una griglia composta da quadranti di uguale superficie, e conoscendo l’arco temporale in cui è stata effettuata la raccolta standardizzata dei dati su campo, consente una interessante serie di analisi: conoscenza degli areali delle specie; possibilità di identificare aree con maggiore ricchezza di specie, biodiversità, endemismi; comprendere i motivi ecologici alla base delle distribuzioni e poterne ipotizzare le dinamiche future; monitorare e analizzare gli andamenti; comparare la distribuzione della specie con le caratteristiche geografiche ed ecologiche del territorio in cui essa è presente, ed è anche possibile, ripetendo ciclicamente le rilevazioni a distanza di tempo, appurare eventuali variazioni nelle presenze e/o nelle distribuzioni, ed ipotizzarne le cause correlandole alle variazioni apportate al territorio stesso e/o agli ecosistemi dalle attività antropiche. L’Italia è il Paese con di gran lunga la maggiore produzione di atlanti ornitologici. Una produzione di elevato valore scientifico e culturale, che rappresenta un patrimonio di conoscenze naturalistiche enorme che va custodito e ulteriormente incrementato. Il volume, quindicesima monografia dell’ASOIM, riporta tutti gli atlanti ornitologici in lingua italiana pubblicati, ultimati non pubblicati e in corso, divisi per categorie: atlanti nazionali , atlanti regionali dei nidificanti e degli svernanti, atlanti provinciali dei nidificanti e degli svernanti, atlanti urbani dei nidificanti e degli svernanti, atlanti dei nidificanti e degli svernanti nelle aree naturali protette, atlanti dei nidificanti e degli svernanti in altre tipologie territoriali che non rientrano nelle categorie precedenti. Il lavoro ha preso in considerazione tutti gli atlanti ornitologici redatti in lingua italiana e quindi anche quelli della Repubblica di San Marino e di alcuni territori della Svizzera italiana. Per ciascun atlante, là dove disponibili, vengono riportati l’immagine di copertina, alcuni riferimenti sui risultati conseguiti nella ricerca, l’elenco delle specie più frequenti. Un breve escursus storico sugli atlanti biologici in Europa e in Italia ed alcune considerazioni e comparazioni sulla produzione e i risultati conseguiti nelle varie categorie, insieme ad alcune belle foto di uccelli, completano l’opera.